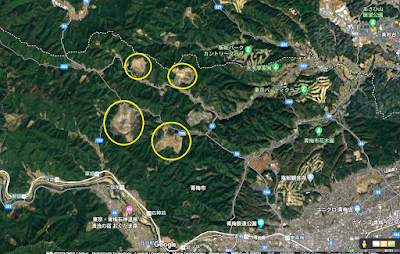

メガソーラー発電所建設の環境破壊が総裁選でもテーマになっていた。再生可能エネルギーの花形のように扱われているが、熱海の土砂崩れでも問題になり全国各地で問題が広がっているにも関わらず、マスコミの報道が少なくて国や地方の対策がとても甘いものになっている。そんな事態からの指摘を受けて総裁選でも対策を打つことを表明しなくてはならない羽目になった。

産経新聞によると9月24日の総裁選公開討論会で、「太陽光発電など再生可能エネルギーの導入推進を主張してきた小泉進次郎農林水産相は、大規模太陽光発電所(メガソーラー)の整備が環境面の懸念から地域の反発を招いていることを念頭に、環境破壊につながる開発事業には対応が必要」と語ったと報道されている。

メガソーラーは最近になってマスネディアがようやくいくらか取り上げるようになってはきたものの、ここ数年の間にかなりの速さで建設がすすめられて、全国で環境破壊の声があがっている。

仙台・太白区秋保地区メガソーラー事業 地元住民らが計画中止を求める

釧路のメガソーラー建設にはかなり情報がYouTubeに上がっているので割愛

釧路湿原のメガソーラー建設は総面積約27.3ヘクタール

下の画像は福島・在庭坂メガソーラー、開発計画は約60ヘクタールで後楽園球場の13倍近く

福島県全体での法令違反は43件ある