虚鯊は「ウロハゼ」。関西で好んで食べられている。すしネタでもいけるとか。「あーそーべー」は山形の方言で、一緒に遊ぼうとの意味。ウロハゼは関東の海でも増えてきているもよう。温暖化の影響かもしれない。夏のハゼ釣りのとき、マハゼに混じってつれるが、「つりの競技会」となると、邪魔者にされることがある。

2018年10月26日金曜日

2018年10月25日木曜日

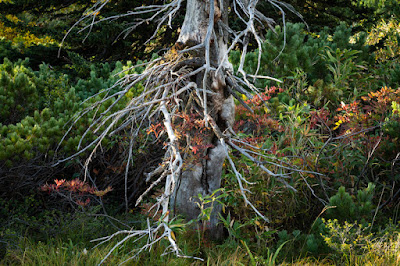

北海道、神仙沼の「木」を「フィルターキーワード『木』」に追加する

ニセコの神仙沼で「木」も何枚か撮った。カメラの編集ソフトでこれまで撮った「木」の写真ファイルをまとめてあるのでこの仲間に加えることにする。編集ソフトは、写真にキーワードを付けることができるので、「海」、「港」、「祭り」とか「訪問地」などの名称で付っておくと、そのキーワードをクリックすることで全部の写真をモニター上に表示できる。これまでコツコツと写真に付っていた「木」には400枚以上の写真が蓄積されている。これだけあれば、下手な鉄砲も…で、いいものはないだろうかと期待しているが、さて。「木」も人であれば十人十色で、多種多様な風体をしているから、その表情まで考えて擬人化すると面白い。写真展に使えればと密かに思い込んでいるが、問屋さんはどんな思いだろうか。

2018年10月24日水曜日

2018年10月19日金曜日

2018年10月18日木曜日

2018年10月13日土曜日

バスで走り抜ける北海道

北海道は、いささかどころなく、とんでもない広い面積だから、三日ばかりの旅ではものたりない。と言っていいのかどうか、最近は気楽な旅でも疲れを感じてしまうことが多くなったので、旅期間の短い方が気力が保てることもある。出費も少なくて済むから、またどこかに行くきにもなれるし。

待ち合わせに遅れて飛行機に乗り送れそうになった、北海道の旅が始まった。小樽で夕食の寿司を物足りなげに終わらせた後は、持ち込んだもので宴会が始まった。ホテルにはアルコールの自動販売機もあるし、製氷機も使えた。どれだけ飲んでいたかは不明。

ともかく朝の港には行って、写真を撮りたかった。朝食前の一時間ほどを見計らって、ホテルを出たところ建物が大きいし、となりのこれまた大きな駐車場を、通り過ぎるのに大変だった。海際に立っているホテルなのに、その海にはずっと回りこまないと行かれなかった。

港の一部にマリーナがあるだけで、そのほかの広い港にはほとんど船がいない。なんのための港なのか。聞いてみないとわからないようだった。造ったはいいけど…みたいなことがあるのかもしれない。ホテルの隣のビルが廃墟の様相だったので、そんな気が起きた。

待ち合わせに遅れて飛行機に乗り送れそうになった、北海道の旅が始まった。小樽で夕食の寿司を物足りなげに終わらせた後は、持ち込んだもので宴会が始まった。ホテルにはアルコールの自動販売機もあるし、製氷機も使えた。どれだけ飲んでいたかは不明。

ともかく朝の港には行って、写真を撮りたかった。朝食前の一時間ほどを見計らって、ホテルを出たところ建物が大きいし、となりのこれまた大きな駐車場を、通り過ぎるのに大変だった。海際に立っているホテルなのに、その海にはずっと回りこまないと行かれなかった。

港の一部にマリーナがあるだけで、そのほかの広い港にはほとんど船がいない。なんのための港なのか。聞いてみないとわからないようだった。造ったはいいけど…みたいなことがあるのかもしれない。ホテルの隣のビルが廃墟の様相だったので、そんな気が起きた。

にぎやかにしゃべりながら、釣りをしていた

2018年10月10日水曜日

塩害というと悪者に聞こえるが

葛西に住んでいる知り合いの家で、先日の台風で飛ばされた塩がベランダにこびりついてしまったとのこと。電線に付着してショートした末、電車が止まってしまったと報じているが、あちこちでその「被害」が報じられている。イチョウの木にも風上だった片面に張り付いて枯れてしまったという。農作物なども影響があったらしい。

「塩分は控えめ」なのがいいと人間の場合にも注意喚起されている。だけど、人は全く摂取しないとこれもよくない。涼しくなってきたら忘れそうになるが、暑いときの水分補給の際は、塩分を採ることも大切だと気象予報の時に強調して話している。

たしか稲作には「塩分」がおいしい米づくりには効用するというのを聞いたことがあるので、あらためてNETで調べてみると、「ミネラル」がよい影響があるという米作りの農家からの発信がたくさん出されている。その根拠は見た限りではわからなかった。この場合は潮風でのことなので、塩分の量は「害」にはいたらない。

全国で海際の棚田などで稲作が盛んに行われているのだから、その効用があると考えていいかもしれない。東日本震災の「塩害」のよる、塩分除外の方策は研究されていて、1%以下なら大丈夫というのもあった。確かに、人間社会の特に生産物について、その成果に「害」を及ぼすというのは、そうであっても、こっち側で利用させてもらっていることもわけだから、害を与える悪者にされるのはちょっと気のどくな気がする。

夕鶴のふるさとで育つおいしいお米

2018年10月7日日曜日

飛行機に遅れそうだった危ない話…日記から

6時過ぎ起床。トイレへ行ってからコーヒー。今日のコーヒーは薄くて、コーヒーの味が物足りない気もするが、牛乳の量がちょうどよい。牛乳を入れると温度が下がるから口当たりもいい。この一服がなんともここちよい。

北海道への旅出発が11時14分地元駅発。これにはきちんと乗ったのに、新橋で、京浜急行に事故があって使えなくなった。あわてて「ゆりかもめ」に乗ってしまって、「芝浦ふ頭」でおかしいと気が付き、折り返して行って新橋駅に戻った。

ところが改札を出られなくて、インターホンで指示を受けて出られたものの、今度はJP新橋駅で入場できない。カードをもらって出たのだが、なにが違っていたのだろう。その場では清算されていないと言われたが、ともかく事情を話して改札からホームに上がった。

今度はそのホームが違っていた。隣りのホームに移って電車に乗り込み、ようやく浜松町まで行き、モノレールに乗るが羽田到着したのが集合一分前。待ち合わせ場所には1分遅れただけだったが、焦って汗も出てきた行程だった。時間に余裕を見て出たからよかったが、危ういところだった。

小樽で寿司を食べたのが一日目の日程で、一人前の寿司と生ビール一杯で、旅の夕食にしては物足りない感もあった。大浴場はないので、部屋の浴室でシャワーを使つかった。寝る前の時間は無論アルコール付き歓談。危うかった一日の「そろそろ危ない」話で盛り上がる。

2018年10月3日水曜日

断捨離の課題ができた 釣り道具との別れ?

家のリニューアルで、ベランダのコーティングを張り替えることになった。ベランダには、釣り道具がほとんど詰まっている物置がある。最近は大工道具を出す以外はめったに開けることがなくなった。そういう意味では「この際整理してしまえ」という、連れ合いの言には説得力がある。

それは惜しいという気持ちが今は和いでいるので、これを機会に際お別れしようかと思う。しかし、中には使わなかったものがいくつもある一方、使っていたハゼ釣りの道具などは、また釣りに出かけることもあるかと、惜しい気分も湧いてくる。

渓流の道具や仕掛けなど、親しんできたモノには、思い切りができるだろうか。残しておいても金になるわけでなし、廃棄処分の憂き目にあうだけなので、現政権のうちに整理するのがいいことには違いない。涙…。

お台場

亡くなったつりの会員さんが作った

長い間世話になった

2018年9月29日土曜日

写真展の講評で喰らう一撃

写真を撮るときは「思い込み」をうんと入れ込んでやる。そうするのは自分に限ったことではないらしい。「いい写真だろ?」と、誰と言わず言いたいのは、写真を愛好するものの性なのか、重要な動機付けとなる。

問題はそのあとだ。時の「評価」に晒すと、どういうことはない、膨らんだ風船が見事にしぼむ。しかも都合の悪いことに、動機であれ理屈であれ、説明を加えてしまうと、それを写真で表現できなかったんだねと、恐ろしい言葉が跳ね返ってくる。

今回の講師は「写真道楽」のワードを使った。楽しい道なんだよねと、コメントされるとうなずく以外にはない。この道に深く根差した話には聞こえた。そんなこと言いつつ、写真活動にはやるほどに「奥深い」道をさまようようになるというのが印象。

何に?どこに?なにを?いろいろなことがあり、瞬間があり、怒りもあり…(そう言えば「笑い」はほとんどないが、社会性を帯びるとなると然りなのかも)情念だの恐れだの際限のない世界が相手となる。待ってくれ、ただ己が整理着かないだけのことではないのかなという、嫌な自問も噴出してくる。

問題はそのあとだ。時の「評価」に晒すと、どういうことはない、膨らんだ風船が見事にしぼむ。しかも都合の悪いことに、動機であれ理屈であれ、説明を加えてしまうと、それを写真で表現できなかったんだねと、恐ろしい言葉が跳ね返ってくる。

今回の講師は「写真道楽」のワードを使った。楽しい道なんだよねと、コメントされるとうなずく以外にはない。この道に深く根差した話には聞こえた。そんなこと言いつつ、写真活動にはやるほどに「奥深い」道をさまようようになるというのが印象。

何に?どこに?なにを?いろいろなことがあり、瞬間があり、怒りもあり…(そう言えば「笑い」はほとんどないが、社会性を帯びるとなると然りなのかも)情念だの恐れだの際限のない世界が相手となる。待ってくれ、ただ己が整理着かないだけのことではないのかなという、嫌な自問も噴出してくる。

2018年9月28日金曜日

テレビのチャンネルを動かす

かつて、テレビのチャンネルは回すものだった。今はチャンネルを変えることは何というのだろう。「チャンネルボタンを次々に押す」かな?もっと端的な言い回しはありそうだが、「チャンネルを変える」では、端末機をいじっているということが表現されない。 意に沿わないチャンネルは変えればいいわけだから、そんな表現などはどうでもいいことで、どういう言葉で言い表すのかは文学者に任せておけばいいことかもしれない。

この動作は、つまらなければ抹殺して次の面白いチャンネルを探る視聴者に比べて、報道する側にとっては、この動作に対する重圧はすごいものだろう。耐えられないほどのという言葉も当てはまるかもしれない。瞬間視聴率なるものもあるらしいが、視聴率が悪ければ、番組を制作構成する人たちのクビがかかってくる話だ。

「貴乃花引退、退職」の話題が、各チャンネルで競い合いをしている。興味があることではあるが、同じ話を各局が延々とやるのは、鼻に着いてくる。興味深いと思われることの選択は報道する側の視聴者に対する態度だから、その点では視聴者の「要望」が形にならないといけないのかもしれない。中国のトップ女優がいなくなったというのも、やっぱり大差がない内容になる。チャンネル数が多いだけ同じネタでの報道では、そのタネのなかの新ネタを拾うことがもっぱらの仕事になる。「だからどうなのよー」と声をかけたくなることもある。

たまの政治ネタでは、良く掘り下げたと感じることもあるが、やっぱり下ネタ風のことみたいに、とっつきやすいことでは、「忖度」が充満しているのかとくくってしまいたくなるほどだ。

沖縄県知事選挙で、政府の主要な大物官僚が何回も業界へ依頼にいっているだの、事前投票が最重要課題だとはっぱをかけて大動員されている政党の話など、SNSでも拡散されている。こういうネタもつかんではいるのだと思うが、「中立を装って」か、一向にテレビ画面には登場しない。豊洲のことも、安心できるようにはなっていないとことが伝播している。

基地、自然環境、日米地位協定、地方自治、安全等々、突っ込みどころはたくさんあるだろう。酔っぱらって人をひいて逃げたタレントの追っかけをやって、ニュース報道ではあまりに浅薄すぎる。テレビの電源は切っておくほうがいいことになる。

この動作は、つまらなければ抹殺して次の面白いチャンネルを探る視聴者に比べて、報道する側にとっては、この動作に対する重圧はすごいものだろう。耐えられないほどのという言葉も当てはまるかもしれない。瞬間視聴率なるものもあるらしいが、視聴率が悪ければ、番組を制作構成する人たちのクビがかかってくる話だ。

「貴乃花引退、退職」の話題が、各チャンネルで競い合いをしている。興味があることではあるが、同じ話を各局が延々とやるのは、鼻に着いてくる。興味深いと思われることの選択は報道する側の視聴者に対する態度だから、その点では視聴者の「要望」が形にならないといけないのかもしれない。中国のトップ女優がいなくなったというのも、やっぱり大差がない内容になる。チャンネル数が多いだけ同じネタでの報道では、そのタネのなかの新ネタを拾うことがもっぱらの仕事になる。「だからどうなのよー」と声をかけたくなることもある。

たまの政治ネタでは、良く掘り下げたと感じることもあるが、やっぱり下ネタ風のことみたいに、とっつきやすいことでは、「忖度」が充満しているのかとくくってしまいたくなるほどだ。

沖縄県知事選挙で、政府の主要な大物官僚が何回も業界へ依頼にいっているだの、事前投票が最重要課題だとはっぱをかけて大動員されている政党の話など、SNSでも拡散されている。こういうネタもつかんではいるのだと思うが、「中立を装って」か、一向にテレビ画面には登場しない。豊洲のことも、安心できるようにはなっていないとことが伝播している。

基地、自然環境、日米地位協定、地方自治、安全等々、突っ込みどころはたくさんあるだろう。酔っぱらって人をひいて逃げたタレントの追っかけをやって、ニュース報道ではあまりに浅薄すぎる。テレビの電源は切っておくほうがいいことになる。

2018年9月23日日曜日

ベランダの朝顔が今ごろ見事な花をつけた

気候変動のあおりを受けてか、以前に鉢植えにしていた朝顔の弦が今頃ショロショロと伸びだした。最近は手をあまりかけなくなって、放って置かれている植木鉢で、再生したらしい。そこで成長して見事な花をつけた。

この気候異変の影響で野菜がまた値上がりだしたが、人の手をいくらかけても、収穫時に実りまで至らないのは、むずかしくなく理解できる。

その一方我が家の朝顔のように放りっぱなしのものが、見事に開花するというのはどういうことなのだろうか。それも太陽の熱も必要以上蓄えるはずの、ビニールコーティングしている上でのこと。自然の生態とは摩訶不思議なものだと思うが、強烈な気候の変化に適応していることと考えると、それに合わせた動きなのか、あるいは追い込まれてのことかと、同情の念が湧いてくる。

この気候異変の影響で野菜がまた値上がりだしたが、人の手をいくらかけても、収穫時に実りまで至らないのは、むずかしくなく理解できる。

その一方我が家の朝顔のように放りっぱなしのものが、見事に開花するというのはどういうことなのだろうか。それも太陽の熱も必要以上蓄えるはずの、ビニールコーティングしている上でのこと。自然の生態とは摩訶不思議なものだと思うが、強烈な気候の変化に適応していることと考えると、それに合わせた動きなのか、あるいは追い込まれてのことかと、同情の念が湧いてくる。

2018年9月21日金曜日

20年もたてば人、物みなくたびれる

我が家を建築した会社が、20年点検だということで調査に入った。50年面倒見るといっても、リフォームはさておき修理箇所に限っても、「自己負担」でやるわけだから、どのあたりまでがサービスになっているのかは、判然とはしない。

点検項目の主要な部分としている、屋根とベランダのコーティングの張替えの時期なのだとか。調べたら屋根の方は傷みでてきているとのこと。2、3階のベランダのコーティングは、2、3年ののちには張替えが必要だという。どうせなら同時にやってしまおうかと、修理を頼むことにした。

そのほか風呂場、台所などの修理も射程距離に入っていると脅かされた。あと20年先に…という説明もしていたが、もうその頃はいないからと笑って済ませた。

部屋のドアのラッチ(留め金)部が破損していたので、修理をと言うと、ネットから部品購入できるということだった。すぐに購入して、息子に手伝ってもらいながら二カ所の修繕をうまい具合にできた。20年もたつと人間もくたびれつが目立つが、あれこれのモノも劣化してくるものだ。

2018年9月20日木曜日

写真展の成果よりは、成し遂げることの効果

「A3ノビ」サイズの写真を2枚プリントして、写真展会場に向かった。本当は預けて持って行ってもらう予定だったが、渡すのが前日だったので果たせずに、直接会場にもっていくことになった。

写真展は7つの支部を合わせてやることになっているが、展示会場の東村山市立中央公民館では、集合時間の13時前からすでに数人が準備を進めていた。

仕切りのパネルを倉庫から引き出して、展示のコーナーを作ることから始まった。広さは十分あっていいのだが、自力で会場を設置するということになっていて、作品をパネルにセットするまで大変な作業になる。

せっかく掲示した作品がパネル上で踊ってしまったり、中には落下してしまうものもあったりして、微妙な傾きを調整して、すっかり出来上がったときは16時半を回っていた。

「写真の披露」は翌日からになり、撮った写真の「評価と効果」が試されることになるが、撮ることから始まってこの状況に来るまでで、「長い道のり」を感じる。疲労も手伝って達成感をもってしまうのが妙だ。

写真展は7つの支部を合わせてやることになっているが、展示会場の東村山市立中央公民館では、集合時間の13時前からすでに数人が準備を進めていた。

仕切りのパネルを倉庫から引き出して、展示のコーナーを作ることから始まった。広さは十分あっていいのだが、自力で会場を設置するということになっていて、作品をパネルにセットするまで大変な作業になる。

せっかく掲示した作品がパネル上で踊ってしまったり、中には落下してしまうものもあったりして、微妙な傾きを調整して、すっかり出来上がったときは16時半を回っていた。

「写真の披露」は翌日からになり、撮った写真の「評価と効果」が試されることになるが、撮ることから始まってこの状況に来るまでで、「長い道のり」を感じる。疲労も手伝って達成感をもってしまうのが妙だ。

登録:

コメント (Atom)