切り抜きのスキャンがはかどって、一区切りついた。昨日は咳をしながら、やっていたが、今朝も同じ状態で改善しない。近くの診療所へ行くことにした。だいぶ前に行ったきりだったから、診察券を引っ張り出したら、ペンで書いた文字がかすれていた。受け付けて、だいぶ前で文字がかすれているよ告げて笑った。新しいものに切り替える課と思ったら、そういうわけでもなかった。

カルテはちゃんと残っていて、ご近所ならではかなという感じだった。大病院ならこうはいかないだろう。症状を説明してから、聴診器を慎重に扱う先生は、やっぱり随分高齢になっていた。いつも、風邪かなという状態の時に行くので、カルテに記録してある処方をみながら、同じ薬でいいねという話に相槌をうって、一週間分出しましょうということで終わった。

薬局で薬を受け取って、家へ戻ると介護入浴の最中だった。注文した山菜が届いて、ワラビを茹でることになった。すぐにお湯をガスにかけて、沸いたところで重曹を投入。すぐガスを止めてワラビを浸けた。いつも心配なのだが、茹でてはいかないということが解るのは最近分かった。もう一回繰り返して、少し冷めたところでプラスチックの大型容器に移し替えた。

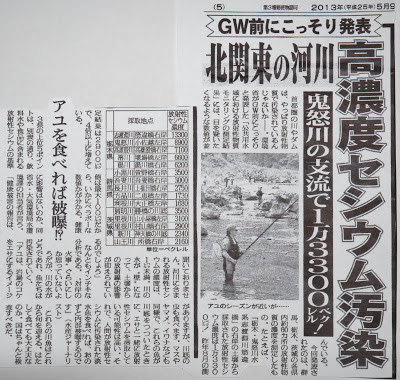

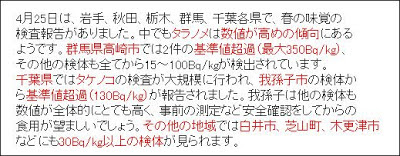

夕食には少し早いかなという感じだったが、食卓にならんだワラビをつまんでみたら、やっぱりいくらかアクがあるようだった。岩手県あたりのワラビからも所によっては100ベクレルを超えるセシウムが測定されているので、少し不安な気持ちもあるが、我が家は年寄りが新潟県の出身で、山菜を好んで食べる。だんだんおかずを食べなくなった年寄りも、パリパリ感に出来上がったワラビを楽しんで食べていた。

カルテはちゃんと残っていて、ご近所ならではかなという感じだった。大病院ならこうはいかないだろう。症状を説明してから、聴診器を慎重に扱う先生は、やっぱり随分高齢になっていた。いつも、風邪かなという状態の時に行くので、カルテに記録してある処方をみながら、同じ薬でいいねという話に相槌をうって、一週間分出しましょうということで終わった。

薬局で薬を受け取って、家へ戻ると介護入浴の最中だった。注文した山菜が届いて、ワラビを茹でることになった。すぐにお湯をガスにかけて、沸いたところで重曹を投入。すぐガスを止めてワラビを浸けた。いつも心配なのだが、茹でてはいかないということが解るのは最近分かった。もう一回繰り返して、少し冷めたところでプラスチックの大型容器に移し替えた。

夕食には少し早いかなという感じだったが、食卓にならんだワラビをつまんでみたら、やっぱりいくらかアクがあるようだった。岩手県あたりのワラビからも所によっては100ベクレルを超えるセシウムが測定されているので、少し不安な気持ちもあるが、我が家は年寄りが新潟県の出身で、山菜を好んで食べる。だんだんおかずを食べなくなった年寄りも、パリパリ感に出来上がったワラビを楽しんで食べていた。